La

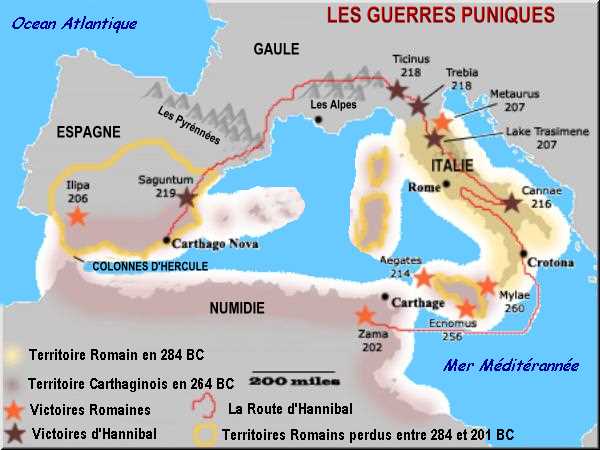

Deuxième Guerre Punique

Hamilcar

Barca, qui avait dirigé le camp des vaincus en 241 av. J.-C.,

consacra le reste de sa vie à reconstruire la puissance de

Carthage en Espagne pour compenser la perte de la Sicile. Son fils

Hannibal devint commandant des forces carthaginoises dans cette région

en 221 av. J.-C., et, en 219 av. J.-C., il attaqua et prit Sagonte,

une cité espagnole alliée de Rome. Cet acte conduisit

à la deuxième guerre punique (218 av. J.-C.-201 av.

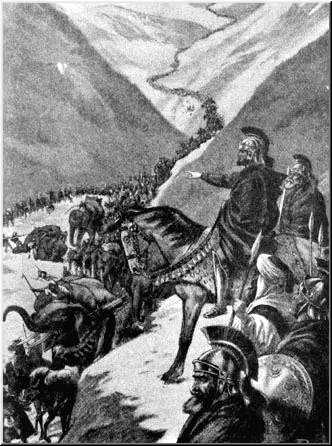

J.-C. Au printemps 218 av. J.-C., Hannibal conduisit une immense armée

composée aussi d'éléphants à travers l'Espagne

et la Gaule et lui fit traverser les Alpes pour attaquer les Romains

en Italie avant que ceux-ci ne puissent achever leurs préparatifs

de guerre. Il s'assura une position solide dans le nord du pays. Dès

216 av. J.-C., il avait remporté deux victoires importantes,

au lac Trasimène et à Cannes, et atteint le sud de l'Italie.

Hamilcar

Barca, qui avait dirigé le camp des vaincus en 241 av. J.-C.,

consacra le reste de sa vie à reconstruire la puissance de

Carthage en Espagne pour compenser la perte de la Sicile. Son fils

Hannibal devint commandant des forces carthaginoises dans cette région

en 221 av. J.-C., et, en 219 av. J.-C., il attaqua et prit Sagonte,

une cité espagnole alliée de Rome. Cet acte conduisit

à la deuxième guerre punique (218 av. J.-C.-201 av.

J.-C. Au printemps 218 av. J.-C., Hannibal conduisit une immense armée

composée aussi d'éléphants à travers l'Espagne

et la Gaule et lui fit traverser les Alpes pour attaquer les Romains

en Italie avant que ceux-ci ne puissent achever leurs préparatifs

de guerre. Il s'assura une position solide dans le nord du pays. Dès

216 av. J.-C., il avait remporté deux victoires importantes,

au lac Trasimène et à Cannes, et atteint le sud de l'Italie.

En dépit de ses demandes pressantes, Hannibal ne reçut

pas de renforts ni d'armes de siège en nombre suffisant de

Carthage jusqu'en 207 av. J.-C., lorsque son frère Hasdrubal

quitta l'Espagne avec une armée pour le rejoindre. Hasdrubal

franchit les Alpes, mais fut tué et ses troupes battues à

la bataille du Métaure, dans le nord de l'Italie. Entre-temps,

le général romain Publius Cornelius Scipio Africanus,

dit Scipion l'Africain, avait écrasé les Carthaginois

en Espagne et, en 204 av. J.-C., il débarqua avec une armée

en Afrique du Nord. Les Carthaginois rappelèrent Hannibal en

Afrique pour les défendre contre Scipion. À la tête

d'une armée de recrues mal entraînées, Hannibal

fut battu définitivement par Scipion à la bataille de

Zama en 202 av. J.-C. Cette bataille marqua la fin de la puissance

de Carthage et mit un terme à la deuxième guerre punique.

Les Carthaginois furent forcés de céder l'Espagne et

les îles de la Méditerranée encore en leur possession,

d'abandonner leur flotte de guerre et de payer une indemnité

à Rome.

Ce fut l'affaire de Sagonte qui fournit l'occasion. Cette ville espagnole,

bien qu'elle fut l'alliée de Rome, excitait la convoitise des

Carthaginois en mal d' expansion dans la péninsule Ibérique.

C'etait maintenant le fils d'Hamilcar, Hannibal, qui avait pris la

tête de l'arme punique. Stratège inspire, grand admirateur,

comme tous les capitaines de l'Antiquité, d'Alexandre le Grand

et de Pyrrhus, fort averti avec cela de la culture grecque, Hannibal

était un homme tout àfait remarquable, que sa haine

viscérale de Rome poussait à aller toujours plus loin.

En 219, Sagonte investie tombait entre ses mains. Les Romains ne pouvaient

ne pas réagir. Sans trop y compter, ils exigèrent de

Carthage qu'on leur livre le violateur des accords passés en

226, définissant un nouveau partage des zones influence: les

Carthaginois avaient quelque peu mordu le trait... Ce fut, bien sur,

en vain : les Carthaginois étaient trop heureux de rendre aux

yens de Rome, si peu respectueux de leur signature, la monnaie de

leur pièce. On n'avait pas oublié les annexions abusives

de la Sardaigne et de la Corse. Il n'y avait donc plus qu'à

en découdre, ce qu'on envisageait des deux côtés

avec l'empressement que donne la foi en la victoire finale.

Ce fut l'affaire de Sagonte qui fournit l'occasion. Cette ville espagnole,

bien qu'elle fut l'alliée de Rome, excitait la convoitise des

Carthaginois en mal d' expansion dans la péninsule Ibérique.

C'etait maintenant le fils d'Hamilcar, Hannibal, qui avait pris la

tête de l'arme punique. Stratège inspire, grand admirateur,

comme tous les capitaines de l'Antiquité, d'Alexandre le Grand

et de Pyrrhus, fort averti avec cela de la culture grecque, Hannibal

était un homme tout àfait remarquable, que sa haine

viscérale de Rome poussait à aller toujours plus loin.

En 219, Sagonte investie tombait entre ses mains. Les Romains ne pouvaient

ne pas réagir. Sans trop y compter, ils exigèrent de

Carthage qu'on leur livre le violateur des accords passés en

226, définissant un nouveau partage des zones influence: les

Carthaginois avaient quelque peu mordu le trait... Ce fut, bien sur,

en vain : les Carthaginois étaient trop heureux de rendre aux

yens de Rome, si peu respectueux de leur signature, la monnaie de

leur pièce. On n'avait pas oublié les annexions abusives

de la Sardaigne et de la Corse. Il n'y avait donc plus qu'à

en découdre, ce qu'on envisageait des deux côtés

avec l'empressement que donne la foi en la victoire finale.

Des

218, au printemps, l'armée d'Hannibal s'ébranla vers

l'Italie. Elle n'etait pas mince: 80 000 hommes bien entraînés

qu'il amenait d'Espagne, mais les Romains pouvaient en aligner 200

000. Pourtant, la marche du chef punique à travers les Pyrénées,

le Languedoc, la Provence et finalement les Alpes elles-mêmes,

fut une étonnante série de victoires. Son habileté

maneuvriere, la puissance de son armement, incluant les fameux éléphants,

['endurance de ses troupes semèrent chez les Romains, pourtant

aguerris, la déroute, voire, souvent la panique. Le consul

Cornelius Scipion subit les premiers revers des l'automne de 218 sur

le Tessin. Un mois plus tard, ce fut le tour de son collègue

Sempronius a la Trébie. Ce qui compliquait singulièrement

les choses, c'etait l'appoint que les Carthaginois recevaient fort

opportunément des Gaulois, si bien que les Romains durent évacuer

en catastrophe la Gaule cisalpine. Encore n'avaient-ils rien vu. L'année.

suivante, en 217, le consul Flaminius se laissa surprendre en plein

brouillard au plus mauvais endroit: coinces entre le lac Trasimène

et les collines avoisinantes, les Romains perdirent 15 000 hommes

et leur chef.

Des

218, au printemps, l'armée d'Hannibal s'ébranla vers

l'Italie. Elle n'etait pas mince: 80 000 hommes bien entraînés

qu'il amenait d'Espagne, mais les Romains pouvaient en aligner 200

000. Pourtant, la marche du chef punique à travers les Pyrénées,

le Languedoc, la Provence et finalement les Alpes elles-mêmes,

fut une étonnante série de victoires. Son habileté

maneuvriere, la puissance de son armement, incluant les fameux éléphants,

['endurance de ses troupes semèrent chez les Romains, pourtant

aguerris, la déroute, voire, souvent la panique. Le consul

Cornelius Scipion subit les premiers revers des l'automne de 218 sur

le Tessin. Un mois plus tard, ce fut le tour de son collègue

Sempronius a la Trébie. Ce qui compliquait singulièrement

les choses, c'etait l'appoint que les Carthaginois recevaient fort

opportunément des Gaulois, si bien que les Romains durent évacuer

en catastrophe la Gaule cisalpine. Encore n'avaient-ils rien vu. L'année.

suivante, en 217, le consul Flaminius se laissa surprendre en plein

brouillard au plus mauvais endroit: coinces entre le lac Trasimène

et les collines avoisinantes, les Romains perdirent 15 000 hommes

et leur chef.

Mais

c'etait en 216 que les Romains devaient connaitre le pire, au point

que cette année pouvait apparaitre comme le commencement de

la fin. Après la défaite de Trasimène, on pouvait

considérer que la route de Rome s'ouvrait devant Hannibal,

qui pourtant ne profita pas des circonstances, puisqu'on le voit alors

obliquer vers le sud de l'Italie. Sans doute espérait-il soulever

la région avant d'en finir une bonne fois avec Rome. Le consul

Fabius, nommé dictateur en raison de l'état d'urgence,

avait pris la mesure du danger et de l'infériorité de

l'armée. Il fit en sorte de temporiser, d'éviter le

contact trop risqué, tout en entraînant ses troupes:

il y récolta le surnom de Cunctator, le temporisateur. C'etait

sage. Mais, point faible du système, deux nouveaux consuls

furent nommés en 216, qui rompirent avec la politique d'attentisme

de Fabius, et décidèrent d'engager une bataille près

de Cannes, dans la région des Pouilles.

Mais

c'etait en 216 que les Romains devaient connaitre le pire, au point

que cette année pouvait apparaitre comme le commencement de

la fin. Après la défaite de Trasimène, on pouvait

considérer que la route de Rome s'ouvrait devant Hannibal,

qui pourtant ne profita pas des circonstances, puisqu'on le voit alors

obliquer vers le sud de l'Italie. Sans doute espérait-il soulever

la région avant d'en finir une bonne fois avec Rome. Le consul

Fabius, nommé dictateur en raison de l'état d'urgence,

avait pris la mesure du danger et de l'infériorité de

l'armée. Il fit en sorte de temporiser, d'éviter le

contact trop risqué, tout en entraînant ses troupes:

il y récolta le surnom de Cunctator, le temporisateur. C'etait

sage. Mais, point faible du système, deux nouveaux consuls

furent nommés en 216, qui rompirent avec la politique d'attentisme

de Fabius, et décidèrent d'engager une bataille près

de Cannes, dans la région des Pouilles.

Les

conséquences fure,nt catastrophiques pour les romains car l'armée,

commandée par des gens courageux mais sans génie, y

subit la plus terrible défaite de l'histoire romaine. Des 80

000 hommes engagés, plus de la moitié trouvèrent

la mort ainsi que Paul Émile, l'un des consuls, 20 000 furent

capturés et 15 000 seulement furent ramènés sur

Rome par Varron, le second consul. Le spectacle du charnier éprouvait

les nerfs des vainqueurs eux-mêmes.

Hannibal

ne poussa pas ses avantages. Manqua-t-il pour la seconde fois sa chance,

comme on le dit parfois ? Plus probablement jugea-t-il que son armée,

forte surtout de sa cavalerie et en tout cas dépourvue du matériel

indispensable, n'etait pas appropriée au siège d'une

ville aussi importante? Dans son esprit, mieux valait sans doute couper

Rome de ses alliés méridionaux, qui du reste se soulevaient

déjà, et c'est ce qui le décide finalement à

s'installer un certain temps dans le sud de la péninsule. Politique

d'abord payante, puisque dès la mort du fiel roi Hiéron

II, Syracuse passait aux Carthaginois, de même que Tarente,

sans compter les assurances qu'Hannibal recevait du roi Philippe V

de Macédoine, intéressé par la région

de l'Adriatique.

Hannibal

ne poussa pas ses avantages. Manqua-t-il pour la seconde fois sa chance,

comme on le dit parfois ? Plus probablement jugea-t-il que son armée,

forte surtout de sa cavalerie et en tout cas dépourvue du matériel

indispensable, n'etait pas appropriée au siège d'une

ville aussi importante? Dans son esprit, mieux valait sans doute couper

Rome de ses alliés méridionaux, qui du reste se soulevaient

déjà, et c'est ce qui le décide finalement à

s'installer un certain temps dans le sud de la péninsule. Politique

d'abord payante, puisque dès la mort du fiel roi Hiéron

II, Syracuse passait aux Carthaginois, de même que Tarente,

sans compter les assurances qu'Hannibal recevait du roi Philippe V

de Macédoine, intéressé par la région

de l'Adriatique.

Le

séjour d'Hannibal à Capoue, qui s'etait rendue à

lui, ne fut donc pas sans profit, mais le malheur voulut, du moins

pour lui, qu'il s'y éternisas, l'expression "s'endormir

dans les délices de Capoue" vient de là, alors

que les Romains mettaient à profit ce temps mort pour se refaire

une santé. Ils étaient sagement revenue à la

position de Fabius Cunctator, la seule qui fut adaptée à

leur situation calamiteuse : temporiser, refuser le combat, recruter

et entamer des légions nouvelles. Tant et si bien qu'au prix

d'un effort surhumain, ils se trouvaient dès l'année

212 de nouveau pressé à reprendre les hostilités.

Ils ne devaient jamais oublier la sanglante leçon de Trasimène

et de Cannes dont le souvenir reviendra obstinément dans la

future littérature romaine.

Des 212, la République romaine passait à l'offensive

sur tous les fronts. On commence par contrarier Hannibal dans les

projets qu'il caressait touchant l'Adriatique: une escadre envoyée

sur place y mit fin, d'autant plus efficacement qu'une alliance conclue

entre Rome et quelques villes d'Asie Mineure incite le roi de Macédoine

à se tenir tranquille. Puis les choses allèrent bon

train. On reprit Syracuse en 211, après un siège ou,

par parenthèse, périt l'infortuné Archimède.

Occupé, dit-on, à résoudre quelque problème

de géometrie, il aurait simplement dit au soldat qui marchait

sur lui : "Ne dérange pas mes figures... "

Puis

on reprit Capoue et Tarente. On imagine que les retrouvailles ne furent

point idylliques avec les villes passées si imprudemment aux

Carthaginois ils méditeraient longtemps sur l'inconstance du

destin et sur les incertitudes des choses de la guerre. Sur le front

d'Espagne, où les affaires se présentaient d'abord moins

bien, l'illustre famille des Scipions sut retourner la situation au

profit de Rome. Cornelius Scipion, le tout jeune fils de ce consul

naguère vaincu sur le Tessin, était lui aussi un admirateur

fervent d'Alexandre le Grand. Il avait su observer la tactique d'Hannibal

et il allait avec génie la retourner contre l'inventeur. On

reconnait la, une fois de plus, la faculté d'adaptation des

Romains. En dépit de son jeune age, Cornelius Scipion avait

été nommé proconsul pour l'Espagne, et c'est

avec brio qu'il conduisit une série d'operations heureuses.

Il

ne put, certes, empêcher une armée punique, conduite

par le frère d'Hannibal, Hasdrubal Barca, d'échapper

à l'encerclement, mais ce fut sans conséquences, car

cet Hasdrubal ne put réussir à joindre l'arme d'Hannibal

et il trouva la mort en 207 sur les bords du Métaure. Scipion

poussa ses avantages en Espagne méridionale, s'empara de Gades

(!'actuelle Cadix) et, enhardi par ses succès, ce général

de vingt-cinq ans imagine un débarquement en Afrique, qu'il

décide en 204. Cette fois, l'opération réussit

: les Romains prirent pied à Utique et progressèrent

rapidement en territoire punique.

Scipion

en profita même pour s'allier au prince numide Massinissa, en

froid depuis peu avec Carthage: l'appoint de son excellente cavalerie

améliorerait encore les performances de l'arme romaine. Voyant

le tour que prenaient les choses et craignant pour la capitale toute

proche, les Carthaginois songeaient à la paix: il était

temps encore, pensaient-ils. de la conclure de façon honorable.

Mais

Scipion exigea comme préalable à toute négociation

le rappel en Afrique d'Hannibal, qui devait évacuer l'Italie

de ses troupes. Le général punique étant "rentrer"

au pays, on put constater qu'il avait perdu la main. En 202, il fut

si bien vaincu à Zama que Carthage, redoutant le pire, se résigna

à capituler. Carthage devait livrer sa flotte, on voulait bien

lui laisser une dizaine d'unité, ses fameux éléphants,

cauchemar des Romains, et ses possessions d'Espagne. Les prisonniers

devaient être restitués et les déserteurs livrés.

Enfin, Carthage s'engageait à payer sur cinquante ans un tribut

colossal de 10000 talents, soit trois fois plus que lors du dernier

traité de paix, pourtant ruineux. II lui fallait bien sûr

renoncer à entreprendre quelque opération militaire

que ce soit sans l'aval du vainqueur. Autant dire que Carthage, qui

avait manqué vaincre, se retrouvait vassale de Rome : tout

espoir de redressement était désormais exclu. On pouvait

compter sur les Romains pour surveiller un ennemi qui lui avait tant

couté!

Mais

Scipion exigea comme préalable à toute négociation

le rappel en Afrique d'Hannibal, qui devait évacuer l'Italie

de ses troupes. Le général punique étant "rentrer"

au pays, on put constater qu'il avait perdu la main. En 202, il fut

si bien vaincu à Zama que Carthage, redoutant le pire, se résigna

à capituler. Carthage devait livrer sa flotte, on voulait bien

lui laisser une dizaine d'unité, ses fameux éléphants,

cauchemar des Romains, et ses possessions d'Espagne. Les prisonniers

devaient être restitués et les déserteurs livrés.

Enfin, Carthage s'engageait à payer sur cinquante ans un tribut

colossal de 10000 talents, soit trois fois plus que lors du dernier

traité de paix, pourtant ruineux. II lui fallait bien sûr

renoncer à entreprendre quelque opération militaire

que ce soit sans l'aval du vainqueur. Autant dire que Carthage, qui

avait manqué vaincre, se retrouvait vassale de Rome : tout

espoir de redressement était désormais exclu. On pouvait

compter sur les Romains pour surveiller un ennemi qui lui avait tant

couté!

Les

deux grandes figures de ce conflit, Hannibal et Scipion, allaient

connaître des destinées bien différentes. Hannibal,

envoyé par les siens en exil, s'en fut poursuivre en Orient,

dans le royaume de Syrie, la lutte contre Rome qui était sa

raison de vivre. Quant à Scipion, qui avait réussi au-delà

de toute espérance ce que le regretté Regulus n'avait

pu mener à bien en dépit de sa vaillance, il savourait

son triomphe.

Il

avait l'âme d'un roi et ne s'en cachait pas : il fit même

courir, dit-on, la rumeur de son ascendance divine, chose qu'on imagine

avec peine aujourd'hui. II ne manquait d'ailleurs pas de classe :

respectant son rival malheureux, il ne consentit jamais à ce

qu'on le livrât aux vainqueurs, estimant que ce n'etait pas

la un acte digne du peuple romain. Mais un destin ambitieux attendait

celui qu'on surnommait maintenant Scipion l'Africain : réaliser

une fusion plus étroite entre les traditions de la Rome antique

dont il était le plus beau fleuron, et celles de l'Orient grec

vers lequel les Romains ne tarderaient pas à se tourner.